深層意味論入門

南方熊楠『燕石考』の4項モデル あるいは人類ができる思考の極み

南方熊楠の世界を垣間見ていると、思わずこんな思いつきがあたまをよぎる。ときどき目にする「猿でもできる」とか「猫でもわかる」とか「わたしにも写せる」とか、そういう言葉に「おいおい」「いやいや」とおもわず微笑んでしまうのが粋な読み手ということかなと思うのだけれど、もしかすると神仏の世界では『人類でもできる○○』のような本がロングセラーだったりするのではないだろうか??などと。

問題は人間の知性、人類の"基本性能"である。人間の身体、神経系を含む身体が、言語を中心とする文化という人工環境のなかで育成されていったときに「できる」ようになる思考の極限とはどういうものか?

そういうことを考えさせられるのである。

◇ ◇

『熊楠 生命と霊性』の冒頭には次のようにある。

南方熊楠は、おそらく、その生涯をかけて、一つのヴィジョンを追い求め続けた。それを一言でまとめてしまえば、非生命と生命の差異、物質と精神の差異を乗り越え、森羅万象あらゆるものが発生してくる根源的な場を探究すること、となるであろう。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.6)

この森羅万象が発生する場、即ち、生命でも非生命でも物質でも精神でも、森羅万象のなかのあるひとつのものが、他のものとは異なるものとして区別される(差異化される)ところに立ち合おうというがの南方熊楠の追い求め続けたことであるという。

そしてそういう森羅万象のなかのあるひとつのものが、他のものとは異なるものとして区別される(差異化される)様子を生きた人間の肉体を以ってして直接体験できる局面というのが、(1)粘菌の観察であり、(2)曼荼羅を描くことであり、(3)潜在意識から発生する夢や神話を分析することであった。

さて、個人的に特におもしろいのはこの(3)潜在意識である。

なぜなら(3)が一番難しいからである。

※

潜在意識の動作のパターンが言語の構造を発生させる

潜在意識は「論理」を持って動いており、その動きは我々の意識でも「構造」として捉えることのできる影絵的ななにかを発生させる。

潜在意識は曼荼羅のように、あるいは粘菌のように構造化されている。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.55)

その構造を発生させる動きというのは、曼荼羅を発生させる動きと同じであり、粘菌の生き方あり方ともまた同じであるという。

どういうことだろうか?

詳しく読み解いていこう。

◇

まず「潜在意識」といわれても、なんのことだかわからないという方もいらっしゃると思うが、潜在意識とは、ひとつには夢のことだと思っていただければよい。

私たちが日々慣れ親しんでいる潜在意識の顕れは「夢」である。

寝ている時に見る、あの夢である。

「夢」は混沌から秩序を生み出す。「もの」たちの重なり合いのなかから無数の論理の束、関係の束を導き出す。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.56)

夢は秩序を生み出す。夢は混沌から秩序を生み出す。

即ち、夢では、混沌から秩序が区切り出され区別される(差異化される)。

※

ではその混沌と区別される限りでの「秩序」とは、どういうカタチをしているのだろうか?

いわく、その答えは「関係の束」である。

夢が生み出す秩序は関係の束というカタチをしている。

夢において、潜在意識において、混沌から生まれる秩序は「関係の束」という姿をとる。

※

では「関係の束」とはどういうことなのだろうか?

ここで熊楠登場である。

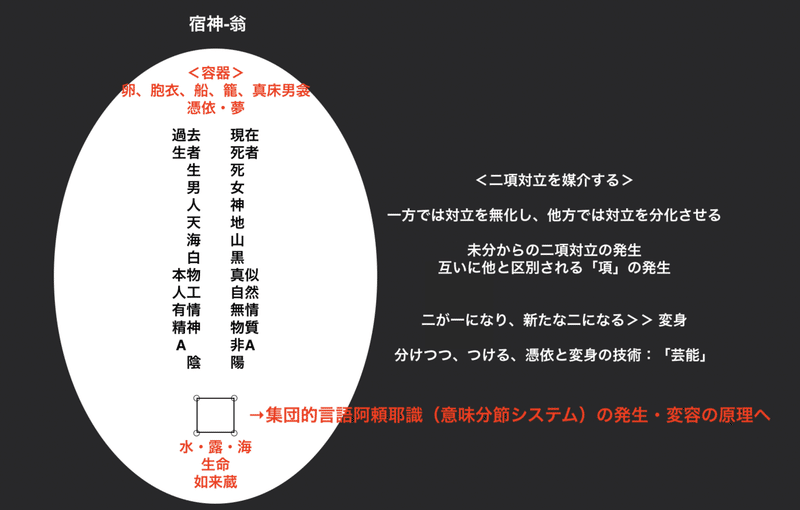

南方熊楠はその論考『燕石考』において、この潜在意識において発生する秩序即ち「関係の束」の最小単位を次のような四項関係の形で描いた。

○ - ○

| × |

○ - ○

この四項関係を生み出すのが「夢」である。

そして「神話」もまた、この四項関係を生み出す。

熊楠の「燕石考」は、「燕石」に関する古今東西のいくつもの神話の読みを通じて、この四項関係を浮かび上がらせる。

(石燕) - (燕石)

| × |

(酢貝) - (眼石)

四項関係の図に描かれた「-」と「|」と「×」 を安藤礼二氏は「事の線」と呼ぶ。

事の線について、安藤礼二氏は次のように書かれている。

混沌から生み出される秩序。それはまた、外部と内部、自然とこの私、物と心という相対立する二項の間に引かれ、その両者を縦横無尽につなぎ合わせる無数の「事」の総体、原因と結果を結ぶ「事」の線の集合でもあった。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.60)

事の線は、その両端にひとつづつ、あわせて二つの項を生じる。

事は「もの」ではなく「こと」である。

そして「こと」は「項=○」ではなく「線」である。

私たち人間はなんとなく日常を生きている限り「もの=項=○」ばかりを相手にしては喜怒哀楽に苛まれているが、その「もの=項=○」は、実はそれ「事の線」が無数に作動し動き回る運動の「影」のようなものである。

「影」は取るに足らない物ということではないが、どちらかといえば「事の線」が伸び、項たちを分割しては結合していくダイナミックな動きのほうがメインであって、「もの=項=○」の方は付随的、オマケ的である。

◇

線としての事、事の線は、二つの相反する動きを一つにした「双面的」な動きである。事の線は、一面では対立する二項のあいだを「つなぎ合わせる」。そして事の線はもう一面では対立する二項を区別し、差異化し、分節する。

事の線は分割しつつ結合する、分割結合をする。

事の線は、二項を区切りながらも付かず離れずのペア関係を保ち、その上で、そうしたペアをいくつも重ね合わせては、第一のペアの片方の項を、第二のペアの一方の項と、異なるが同じという関係に置いてはペアとペアを接続する。事の線から生じた二つの項は、事の線によって別々に分離されつつ、同時にひとつに結びつけられる。

この事の線による分割結合、分節とつなぎ合わせは次々と増殖していくが、その接続運動の増殖が束の間見せるスナップショットを顕微鏡で観察するように微細にみると、そこに像を結んでくる最小単位がこの四項関係である。

◇

『燕石考』は「燕石」に関する神話を扱う。燕石とはかぐや姫のお話に登場する「燕の子安貝」のことである。

燕石は、燕によって運ばれることで、海と空、水界と天界、暗と明のあいだを移動する。海と空のような日常的には完全に分離されて固定化したにみえる対立関係の両極のあいだを一方から他方へと移動する。

この対立関係にある両極の間を移動するという点で、燕石は海に属するものでもあり、同時に空(に高く掲げられた燕の巣)に属するものでもある。燕石は対立関係にある両極に一方でもあり他方でもあるという両義的、双面的なものであり、そのことによって普段は強く分割されて相容れなくなっている海と空という二極のあいだを「媒介する」わけである。

ところで、海と空は、人間のようは空を飛ぶこともできず、また魚のようにずっと泳ぎ続けることもできなに「地上」の動物にとってはどちらも「異界」である。海も空も、地上に対する異界、地上と対立する異界である。

海も空も地上の人界からは二重に区別された非-人間的な領域である。その間を易々と移動する燕石というのは、これは大変な媒介力をもつ。

この媒介力は二つの相反する働き方をする。

燕石の媒介力は、一方では分離したものを繋ぐ働きをする。結婚を拒むかぐや姫とその求婚者というとても噛み合いそうにない「分離」を媒介する、つなぐ、結びつけるとなると、燕石、燕の子安貝くらいの媒介物が求められるのは至極真っ当な話である。

他方で燕石の媒介力は、くっつきすぎたふたつのものを引き離す。例えばかぐや姫とは別の古今東西の神話では、しばしば燕石は安産のお守りということになる。出産という母子の分離・分割の時間において分離をスムーズに進行させる上で、水界と天界を媒介するほどの力をもつ燕石は頼りになる媒介物ということになる。

※

このように神話というのは、対立関係にある二項のあいだを両義的な媒介者が取り持ち付かず離れずの関係を保とうとする話になっている。

これは後にレヴィ=ストロースがその「神話論理」で徹底的に追及するところである。そのレヴィ=ストロースに先行すること数十年前に、南方熊楠は「粘菌」と「曼荼羅」の発生に寄り添う傍らで、すでに神話をこのような「分割結合」を引き起こす「事の線」の束として捉えていたわけである。

神話もまた夢と同じく、潜在意識が私たち人間をしてそのように語らざるを得ないような感じへと追い込むことから生じたひとつの痕跡である。

この点で神話もまた「事の線」の動きであるわけである。

事の線が動き、四つの項を結合しつつ分離する、分割結合する、異なりながらも同じものとして関係づける動きこそが、「神話」という姿のコトバを残すのである。

「神話」とは、このように言葉と物が多極多数的に接合されることを許す、意味の磁場から立ち上がってくるものであった。それは心(内部)と物(外部)が二つに分割され、また一つに結合される場所のことである。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.68)

分割され、結合される。

分割することと結合することはひとつの「事」、ひとつの同じ動きの二つの顕れ(私たちの意識に対する顕れ)である。

生命は、生命と非生命を分割しながらも結合し続ける「事」の動きから生じる。

気をつけておきたいが、生命「が」主語・主体となって分割したり結合したりしているのではない。分割する動きや結合する動きは生命「の」ものではない。それは生命に属したり、所有され得たりはしていない。

この動き、分割しながらも結合し続ける動きは生命よりも手前にあり、先に動いている。この分割結合の動きを通じて、その生命は非生命から分割され、同時にまた非生命と結合するのである。

※

分割結合の動きは「ひとつ」であるが、その動きは多様である。その「ひとつ」である分割結合の動きは、ある生物の意識で「分かる」形としては複数の顕れ方をする。

例えば、どれかひとつの分割結合に注目する。ただひとつだけの分割結合(区別)に注目するのである。

/

この区別(分割結合)によって、この「/」の両側に、二つの項が現れる。生命と非生命でもよいし、物と心でもよいし、現実と夢でもいい。なんでもよい。

○ / ○

ところで、この二つの項「○」もまた、さらに分割結合される動きに貫かれている。

(○ / ○) / (○ / ○)

という具合である。すべてのあらゆる項○は、○=(○ / ○)である。

で、あとは永遠に繰り返される。

( (○/○) / (○/○)) / ( (○/○) / (○/○))

この一直線一次元の置換論理を、二次元に変換して表現したものが、先ほどの熊楠の四項関係である。

○ - ○

| × |

○ - ○

四項関係の図は実によくできている。

(石燕) - (燕石)

| × |

(酢貝) - (眼石)

例えば、左上の(石燕)に注目すると、この(石燕)は(燕石)と分割結合され、同時に(石燕)は(酢貝)とも分割結合され、さらに(石燕)は(眼石)とも分割結合される。

さらにさらに、(石燕)の左上には下の図のように、さらに「事の線」が隠れている。

× |

- (石燕) - (燕石)

| × |

(酢貝) - (眼石)

分割結合の動きは、すべての○と○の間で動いている。

ある一つの○は、他のすべてのあらゆる○と分割結合の動き(事の線)で分割結合される。仏教の言葉でいう法界縁起というのはこの○同士の分割と結合(「事」の線)のネットワークのことである。

この法界縁起、「事の線」のネットワークを、私たちは線形一次元でも表現できるし、平面二次元でも表現できるし(熊楠の四項関係や南方曼荼羅、もちろん両界曼荼羅も)、さらに多次元で表現してもよい。

どのような次元で表現しても構わないが、全ての○が全ての○と「事の線」で分割されながら結合されている、別々に異なりながらも一つになっている、ということである。

◇

安藤礼二氏も『熊楠』で指摘されているように、のちにクロード・レヴィ=ストロースもその神話の分析を通して、熊楠と同じ四項関係の「神話論理」に到達した。

全てが全てと「事の線」で分割されながら結合されている、別々に異なりながらも一つになっている、というその動き、運動、プロセス、出来事自体が、自らの影のひとつの姿として、人間の言語の構造という姿で即ちパラディグマ軸とシンタグマ軸からなる構造という姿で顕れる。その様子をレヴィ=ストロースもまた捉えていたのである。

このあたりについては下記↓のnote記事に書いているので、ぜひご参考にどうぞ。

◇

神話の論理が動く事で発生する構造は、その最小単位をこの四項関係とする。

「燕石孝」に体現された熊楠の神話論理は、心と物、精神と肉体の関係に再考を促すものである。そこに見出された曼荼羅状の構造は、人間と自然を通底させる。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.68)

自然と人間、心と物、精神と肉体などなど、対立関係にある二つの項を、対立させながらも「通底」させる。

区別分節差異化分割しながら、つなげるのである。それが神話の論理である。この「通底」させる動きを作り出すのが「曼荼羅状の構造」である。

ここに改めて「曼荼羅」が出てくる。

曼荼羅はまた、人間の心の構造から、自然の根源にあり森羅万象を生み出し続けている宇宙の根本原理である大日如来の心の構造を推し量る唯一の方法でもある。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.68)

ここに「人間の心の構造」と自然(宇宙)の根本原理という区別・対立があるが、この区別は「推し量る」ということによって媒介=ひとつに繋がれている。

「人間の心の構造」と「自然(宇宙)の根本原理」の二項対立を、人間と自然の対立、文化と自然の対立、と言い換えてもいい。この対立もまた、神話の言葉として顕れた他のすべての対立区別と同じように、分離されつつ結合される分割結合の関係にある。

そして私たち人間は、自然とは区別される人間でありながら、同時に自然の一部でもある人間は、「曼荼羅」のような両義的媒介的なヴィジョンを介して「推し量る」(つまり「似ている」と気づく)ことで、この分離しながら結合する”森羅万象を発生させる根本原理”を明晰に意識することができるようになるわけである。

『熊楠』のこの章のまとめに安藤礼二氏は次のように書かれている。

脳に発現する「狂気」、「粘菌」の生態の発見、「夢」にかわるがわる訪れる「死者」と「生者」の幻影…。このような三つの要素が一つに連結し、熊楠にとって、粘菌として活動を続ける潜在意識(アラヤ織)の原型が形作られた。私はそう思っている。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.72)

人間は、自分自身がひとつの項、すなわち分割結合する事の線の先に結ばれる「項」でありながら、同時にこの分割結合する「事の線」たちが戯れる様子を自らの潜在意識から発生する様々なヴィジョンとして観察することができ、しかもそれを言語にして仲間に語り聞かせることができる。

これがおそらく、人間のとんでもないところなのである。

ただし私たちは日常生きている範囲では、そういう性能をあまり発揮しないように抑えられている。ほとんど人が自らがもっている根源を「推し量る」性能に気づかない中で、例えば南方熊楠や折口信夫といった人はその性能に気づき、それを発動させたのだろう。

ついでに書いておくと、おそらくレヴィ=ストロースもまたこれに気づいていたのではないかと思う。彼が書いたものの端々から「文化」と「自然」の区別の発生ということを、こういう森羅万象を発生させる根源的な分離結合のレベルでイメージしていたように思われる。もちろん、それでいてなお徹底して語られた言葉の中へ潜航し、言葉たちが織りなす関係構造、意味分節システムの動きを「客観的」に記述しようとしたのがレヴィ=ストロースの脅威的なところである。

生命と非生命/意味と無意味/区別する動きと二項対立の発生

私たちが日々あたりまえのように生きている世界には、多種多様な二項対立関係がある。例えば、暑いと寒い、明るいと暗い、快適と深い、安心と不安、男と女、老人と若者、人間と動物、月と太陽、野菜と果物、生のものと火をとおしたもの、前と後ろ、上と下、右と左、生と死、あの世とこの世、天と地、生命と非生命、そして物質と精神。ほかにも挙げればキリがない。

このような二項対立関係にある二つの項は、同じものあるいは同じようなものあるいは同じ尺度の上に並べることができるものでありながら、その程度に違いがある、尺度上の位置に違いがある、といった関係にある。

例えば太陽と月はどちらも空に浮かぶ丸い天体であるが、その光り方に明るいと暗いの違いがあるし、形にも満ち欠けしたりしなかったりという違いがあるし、地表から観測した場合に空に描くことができる軌跡にも違いがある。

同じようだけれども、違う。そういう二つの事柄のペアを、私たち人類は日々何気なく暮らしているだけで自分の周囲の世界の至る所に見出すのである。

対立関係にある二項の発生

さて、ここで問うてみたくなるのは、次のことである。

すなわち、この二項の対立関係はどこから来たのか?どういう経緯で始まりできあがったのか?

素朴に考えると、来るも来ないもなく始まるも始まらないもないように思われる。世界は最初から二項対立関係としてできあがっており、暑いものはは暑いし、寒いものは寒いのだ、という具合に。

しかし、よくよく考えてみると、あらゆる二項対立関係は「最初から」このようなものとして「あった」ものではないということに思い至る。

地球上で暑いとか寒いとか言うのは人間という生き物の特性に基づく区別である。天体なども宇宙の塵がたまたま現時点で今のような人類が識別できる姿に集まっているものである。上と下もこの惑星球体の表層で重力に捉えられている生命が区別することである。

こうした二項対立関係は、二項を区別するから、区別したから、区別する作用が最初に動いたから、その動きのあとにできあがった対立関係としての姿をあらわすことになったものである。

◇

では、生と死の対立関係はどうか? 生命と非生命の対立関係はどうか?

生死のような二項対立は、それが分かれていない状態を考えることが難しく、最初からしっかりと分かれており、分かれる以前は無いようにも思われる。

しかし、例えば、ビッグバンの数秒後の宇宙では何が生で何が死だと言えるのだろうか?

超新星爆発は星の死だとも言われるが物質とエネルギーの集まり方の様相が変わっただけで引き続き生きているとも言えそうだ。

地球に生命が誕生する前には何がどう「死ぬ」と言いうるのだろうか?

どうやら生死の対立もまた、上と下のように「区別するから区別されるのだ」と考えることもできそうである。

◇

それにしても生死未分のようなことを「考え」て、言葉にするためには、どのように論理を組み立ていけば良いのだろうか?

ここで登場するのが『熊楠 生命と霊性』である。

本書のタイトルにある「霊性」というのが、まさにこの二項が「一」から分化する動き、二項対立関係が発生する動き=二項対立関係を発生させる動きを呼び表す言葉なのである。

大拙は、「霊性」を、現実の認識を成り立たせているさまざまな二項対立(精神と物質、主観と客観、無限と有限等)を一つに止揚してしまう働きと捉えている。[…]「霊性」は「AはAではない、故に、AはAである」という絶対矛盾の体験を、そのあるがままに肯定し、可能とする。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』pp.134-135)

大拙というのは鈴木大拙である。鈴木大拙については同じく安藤礼二氏がその名も『大拙』という本を書かれているので、別途またご紹介したい。

大拙は「霊性」という言葉で、ある「働き」を捉えようとした。

その働きとは「現実の認識を成り立たせてる」「二項対立」を、二つでありながら一つにし、一つでありながら二つにする動きである。この働きを通じて対立関係にある二項が分化し、対立関係が発生する。この分化・発生の相にあっては、二項は一つでありながら二つであり、二つでありながら一つであり、しかしあくまでも二つであり、そして一つである。

二 即 一、一 即 二

ということを許すこの不思議な論理を、中沢新一氏はロゴスの論理に対するレンマの論理として論じている。それについては下記の記事に書いたことがあるので参考にどうぞ。

さらに井筒俊彦氏の深層意味論はまさにこの一が二へと分化しつつもあくまでも一であり、そしてそれゆえに二であるという局面がダイナミックに発生する様子を言葉でもって捉えようとしたものである。

◇

この「働き」を、大拙は「霊性」という言葉で仮に呼んだわけだけれども、同じ働きを、他の人は「心」と呼んだり、「真如」と呼んだり、「如来蔵」と呼んだり、「無」と呼んだりする場合もある。そして南方熊楠はこの二項対立関係が分化発生する動きを「曼荼羅」や「法身」「大日」と呼ぶ。

南方熊楠が二にして一、一にして二ということをどう考えようとしたかについては、小田龍哉氏の『ニニフニ 南方熊楠と土宜法龍の複数論理思考』から詳しく知ることができる。これについても下記の記事に書いているので参考になさってください。

◇

ちなみに、どうして同じ動きのことなのに、色々な呼び方があるのかと言えば、それはこれらの呼び名がことごとく「仮名(けみょう)」だからである。「霊性」や「法身大日」という言葉で呼ばれる何かは、実は言葉ではどうにも言い表すことができない事柄である。

なぜなら、言葉というものは根本的に分節システムだからである。

言葉は何らかのAと非A、Bと非B…などなど、いくつもの二項対立関係を重ね合わせていくことで織りなされる「分節システム」なのである。

分節システムの最小単位は下記のような具合の四項関係、二つの二項対立関係の重ね合わせでできている。

○ - ○

| × |

○ - ○

この四項関係いうことについては安藤礼二氏は『熊楠 生命と霊性』の前半で、熊楠の『燕石考』を分析しながら大きく論じられている。

それについては下記の記事で部分的に紹介したので参考にしてください。

◇

さて「霊性」であれ「空」であれ、それが「言葉」である以上、その言葉を使った瞬間に、それはこの四項関係(二つの二項対立関係の重畳)の中にひとつの項、ひとつの○として囚われてしまうのである。

霊性や空と言うことで二項対立関係が「ない」ところからの、二項対立関係の発生を考えようというのに、その考えるという営みを言葉によって進めようとした瞬間に、あっという間に出来合いの二項対立関係の中に引っ張り込まれ、閉じ込められる。

二項対立関係の発生を言葉でもって考えるとは、二項対立関係を複数組み合わせて織りなしたスクリーン状の平面に、より高次元の蠢く運動の影を映し出すようなことなのである。

そういうことで、ここではどんな言葉を使おうとも、結局それは「仮」なのである。二項対立関係の発生を表現する言葉として唯一正しいのはどれか、などということは考えようもない。

仮だと知りつつ、他に知らないから言葉で呼ぶ。そもそも「仮」と「本物」の区別もまたひとつの二項対立関係なのだということを忘れてはいけない。

◇

「それ」をどう呼ぶにせよ、一から発生する二・二を発生させる一の動き働きから、二項対立関係が始まる。

主観と客観、精神と物質、一と多、境界線が縦横にひかれた世界とひかれていない世界、生命と非生命、生と死、人間と動物、文明と自然、などなど、ことごとく二項対立関係は区別以前・分節以前から発生する。

|

|

↓

○←→○

おもしろいのはこの二項対立の発生こそが、19世紀から20世紀にかけての科学的「進化論」と言語学の理論モデルの根幹に据えられたアルゴリズムだという点だ。

◇

生命システムの根幹には、生命と非生命を区別する分化の動き、二項対立関係を発生させる動きが動いている。

熊楠にも影響を与えたと考えられるエドワード・ドリンカー・コープの進化論、コープから直接影響を受けたアンリ・ベルクソンの『創造的進化』の議論は、進化ということを非生命と生命を区別する動き・物質と精神を区別する動き、すなわち二項対立関係を発生させる動きを思考しようとした試みとも読める。

「ベルクソンのいう「神」は、大拙のいう如来像が顕現したものとしての「法身」とも、熊楠のいう曼荼羅の中心に位置する粘菌としての「大日」とも比較することが可能であり、つまりは相互に読み替えていくことが可能である。それがもつ最大の能力こそが「産出」であり、つねに「産出」を続けることによって未知なるものへと変貌を遂げていく「力」そのものであり、原初の生命の飛躍としての「意識」であるもの。そこから無限の身体を生み出し、無限の精神を生み出す「神」にして「仏」、「粘菌」(大日=法身)にして「如来像」…。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.157)

この「産出」する動きは、微細な分化の動き、区別する動きが無数に連鎖し、重なり合い、組み合わさって、大きな動的構造を織りなしつつ変容させていく動きである。

生命が進化し、多様な形態をとるに至るプロセスは、生命と非生命を区別を区別する動きが動き出し、反復され、動きの反復を通じて物質の静的構造のパターンと物質の流れのパターンが発生し、それが定常的に維持再生産されつつ、少しづつパターンをずらし変化させていく壮大な「動き」として記述することもできる。

言語の意味分節システムも二項対立を発生させる動きに始まる

さらにさらに、言語システムの根幹もまた、xを非xと区別する分化の動き、二項対立関係を発生させる動きとして思考されうる。

言語をそのように二項対立関係の発生から捉えようとした思想として、安藤礼二氏が挙げているのは折口信夫と、井筒俊彦氏である。

「井筒はその折口から直接学び、大拙からはエラノス会議などで間接的な、しかし大きな影響を受けて、「東洋哲学」全体にわたる共時的構造を抽出しようと試みていた。[…]折口信夫の「産霊」と井筒俊彦の「存在」は、自らのなかから森羅万象あらゆるものを生み出すという点において等しい。同様に、折口も井筒も、そうした生命の発生と言語の発生を一つに重ね合わせていた。生命の母胎は同時に意味の母胎でもある。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.159)

言語の意味もまた「発生」するものである。

日常の感覚からすると、「りんご」という言葉の意味と「みかん」という言葉の意味は、それぞれかっちりと、最初から決まっているような感じがしないでもない。りんごといえば赤くて丸いあれのことだし、みかんといえば橙色でりんごに比べれば小ぶりの丸いあれである、という具合に。

しかし例えば「りんご」という言葉に「誘惑」という意味を込めたり、「みかん」にぎゅうぎゅうと箱状のもののなかに詰められている集団という意味を込めたりすることもできる。

言葉には、一方では日常的な「伝達」のための言葉がある。スーパーで「りんごありますか?」と聞くと「果物売り場の一番奥にあります」と答えが返ってくる、というような会話をする時の言葉である。

しかし言葉には別の姿がある。

それは日常の伝達のためのよくある使い方を超えて、ある言葉と他の言葉を普段あまりみんながやらないようなやり方で結びつける場合である。例えば

りんごは、私なのだ

と言ってみるとどうだろうか?

なにかとても深いことを言っているように見えなくもないのでは?

こういう言葉と言葉の置き換え関係を新たに作り出してみることで、新しい意味を発生させるということは、比喩表現や詩の言葉で行われることである。この話は下記の記事を参考にどうぞ。

折口信夫は『言語情調論』で、前者の伝達のための言葉を「間接性」の言語と呼び、後者の意味を発生させる言葉を「直接性」の言語と呼ぶ。

また井筒俊彦氏は、一義的な意味伝達のための言語のあり方を「デノテーション」、新たな意味を発生させる言語のあり方を「コノテーション」と呼び分けた。

伝達の道具という姿を演じているデノテーション的な言葉においては、意味分節の最小単位である4項関係は、かっちりと固まっている。

A - 非A

| |

B - 非B

ここでAに対する非A、Bに対する非Bは、はっきりと互いに区別され、なおかつ他のCやDなどなど何だかわからないものと入れ替わられてしまわないように、互いにかっちりと結びあっている。そしてAとB、非Aと非Bのあいだも、他と入れ替わらないよう、かっちりと結ばれている。

ここをかっちりとつなぐことで、「りんご」=「赤い」、「りんご」=「丸い」という類の大方どこでも通用する安定した伝達のための意味を生み出す。

◇

一方、意味を新たに発生させるコノテーション的な言葉においては、Aと非A、Bと非Bの区別が「あいまい」になったり、Aと非A、Bと非Bの結びつきが外れてしまったりする。そうしてAやBや非Aや非Bの項に他の何だかわからないCやDやXやYたちが入り込んで、頻繁に交代したりするようになる。

( ) - ( )

| × |

( ) - ( )

区別があいまいになったり、外れたりする、などというと、何だか悪いこと、ダメなこと、トラブルが発生したように思われるかもしれないけれども、大丈夫。安心していただいてよい。

なぜなら区別は、あらゆる区別すなわち二項対立関係は発生したものであるのだから。そして区別の発生以前には、区別はなかったのであるから。

そしてそもそも区別が「ある」とか「ない」とか、区別する「前」とか「後」とか、そういうことを区別すること自体が区別を発生させることである。

二項対立関係は、一つでありながら二つに分化しようとする動き・働きである。分化・発生の相にある二項対立関係においては、二項は一つでありながら二つであり、二つでありながら一つであり、しかしあくまでも二つであり、そして一つである。「二 即 一、一 即 二」さらには「二而不二」(二だけれども、二ではない(だからといって一でもない))

二項対立関係が発生する動きを見据えることで、私たちは世界の意味を新たにし、世界や自分自身、自分たちとは何者であるのかといったことの「分り方」を組み直す道へと誘われていくのである。

多元論か一元論か、それとも「一-多未分」

『熊楠 生命と霊性』は南方熊楠の思想と、彼と同世代の鈴木大拙の思想とを並行して眺めつつ「一元論」の思考の系譜の中で紐解いていく試みである。

ここでいう一元論というのは、私たちが日常素朴に互いに対立していると思っている二つの事柄をめぐって、その二項の対立関係を端的に所与のものとみなさず、未だ二項が区別されず、対立するようになる以前の未分・無分節ということを考え、特にその未分・無分節からの区別の発生を論じようという考え方である。

私たちは普段、さまざまな二項対立でものを考えたり喋ったりしている。

暑いと寒い

明るいと暗い

快適と深い

安心と不安

男と女

老人と若者

人間と動物

月と太陽

野菜と果物

生のものと火をとおしたもの

前と後ろ

上と下

右と左

生と死

あの世とこの世

天と地

生命と非生命

絶望と希望

物質と精神

意味するものと意味されるもの

一と多

○と非○

こうした区別は、私たちが物心ついた時には、初めから私たちの外部に確かにしっかりと固まってあるものという姿で現れてくる。

しかし実はこういうものは全て「一」が「二」に分化しようとするところから他方と対立する一方として発生したのだと考える。

この分化が始まるところの「一」に注目するのが一元論である。

南方熊楠はこの二が分かれる以前の一を「曼荼羅」とか「如来蔵」とか「大日」とか「法身」といった大乗仏教の言葉を借りて示そうとした。

一であるけれども一でない

ところで曼荼羅や如来蔵や法身が「一」であるというときの「一である」とは少々込み入った「一」である。

どう込み入っているかといえば、この「一」は「多」と対立する「一」ではない。

曼荼羅や如来蔵や法身が「一」であるというときの「一である」とは、一が即ち多であり、多が即ち一であるような「一」である。

これについて「一」という言葉を使ってしまうと、どうしても多と対立する一という二項対立関係の一方の項のことだと解釈=意味分節される可能性が高いということで、「一」とか「一元」とは言わない方がいいのではないかという考えもある。

もちろん、一と呼んでも呼ばなくても、そもそも何かの語で読ぶ時点で、他の何かと二項対立する何かへと分節させてしまうのであるから「一」だけが特にマズイということもない。

「一」であれ何であれどう呼ぼうと、言葉で言った時点で、言葉という二項対立関係の重ね合わせで出来上がっている意味分節システムの中でバーチャルリアリティが発生しているということを忘れない方がいいということである。

そこに言語外の何かモノそれ自体を参照して、この言葉よりもあの言葉の方がぴったりしているとかしていないとか、言うことはできない。

言葉を選ぶ際に考慮すべきは、ある言葉が、安定的に固着している日常の意味分節システムの中で、他のどのような言葉たちと直接の二項対立関係にあり、その二項対立関係が二項対立関係どうしの重なり合いの網の目の中でどの場所を占めているかと言うことである。

「多」と対立する「一」ではなく、一と多の区別と対立関係がそこから発生してくる"一"。

この"一"は未分であり無分節であるが、この分かれていないと言うことは均質均一に静止していると言うことでもなく、さりとて何かが動いているわけでもない。

「多」でもなく「一」でもなく、「静」でもなく「動」でもない。

動きつつある静、静なる動、多へと分化しようと言う傾向に漲る一、未分の一へと向かいつつある多。

それは言葉にしようとすれば、どうしてもこのような言い方になる。

言葉にできるようなできないような。

*

ここに言葉の「無力さ」を感じるか、それともここでなお「無力ー有力」の二項対立「で」意味分節しようとしている意識を見出すかは、自分次第である。

言語とは一に一を憑けて一にする呪術である

安藤礼二氏の『熊楠 生命と霊性』の159ページに次のようにある。

[…]折口信夫の「産霊」と井筒俊彦の「存在」は、自らのなかから森羅万象あらゆるものを生み出すという点において等しい。同様に、折口も井筒も、そうした生命の発生と言語の発生を一つに重ね合わせていた。生命の母胎は同時に意味の母胎でもある。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.159)

生命、と、意味。

一方は生き物の話で、他方は人間の言葉や記号の話である。一見まったく無関係のことのように思われるこの二つの「母胎」が同じであるとはどういうことだろう?

それはすなわち生命も意味もどちらも煎じ詰めるとあるひとつの同じ「動き」としてイメージできる。生きることも意味することも、一面では「分化」する動き、区別する動き、差異化する動き、二でないところを二にする動き、区別がないところに二つの事柄の区別を区切り出す動き、である。それとともにこの動きというのはもう一方の面では、二を結びつけて一つにする動きでもある。

分けながらつなぐ、というと矛盾していると思われるかもしれない。分けるのか、つなぐのか、どちらなのか、はっきりしておくれ、と。

しかし生命と意味において動いている動きは、あくまでもこの矛盾した分けながらつなぐなのである。

分けながらつなぐというのがどうしてもわかりにくい場合は、あるいは、もともとひとつの何かが二つの仮面を自在につけ替えることであるときは一方の姿、またあるときは他方の姿を私たちに見せる、と言い換えてもいいかもしれない。

「不-二」が不二のままでありながらも(而)二であり、それが即、二が二のままに、しかしながら(而)、二ではない(不-二)という具合に分けつつつなぎつなぎつつ分ける動きである。

わけることとつなぐことが排他的に対立せずに、同じことの双面であるような動きとその動きを生じる傾向こそが、生命と意味、生きることと意味することの両方に共通する表には見えない想像上の"深層"で動いているアルゴリズムなのである。

そこから複雑で安定的に再生産され続ける流動体にして構造である生命システムや意味分節システムが形を成してくる。

◇

この「底」のようなことを、熊楠や大拙や折口信夫は「曼荼羅」「法身」や「霊性」や「産霊」といった仮名(けみょう)によって言語的に思考しようとした。

「法身」は、そして「曼荼羅」は、生命の母胎であるとともに意味の母胎である。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.158)

「わける」と「つなぐ」最小のアルゴリズムから複雑な動的構造が発生する

それにしても、一が二であり二が一であるという奇妙なアルゴリズムから、一体どうして生命体や言語システムのようなしっかりと安定した構造を持っているように見えるものが出来上がってくるのだろうか?

その鍵は、前に下の記事でも紹介した4項モデルにある。

一を二に区別しながら一に結ぶ、一が二であり二が一である、というこの「わける」と「つなぐ」を双面にもつひとつの動きは、下記のような具合の4項関係を発生させる。

(石燕) - (燕石)

| × |

(酢貝) - (眼石)

ここに書いてある「石」とか「燕」とかが「何を意味しているか」といったことは疑問に思っていただく必要はない。例えば、下記のように書き換えてもいい。

○ - △

| × |

◎ - ■

ここで○とか△には、それ自体の中に秘められた「意味」などない。

重要なのは「-」とか「|」とか「 ×」で表した「線」の方である。

この線はわかりにくくで恐縮であるが、「わける」と「つなぐ」を双面にもつひとつの動きを象徴する。

この「わけつつつなぐ」動きを通じて、線の両端に○や△や◎や■が区切り出されてくるのである。こうなると○や△や◎や■はただ、互いに他とは「違う」ということだけを主張する何か(他ではないものではない)であって、「それ自体」がどういう本質をもつかといったことは大した問題ではなくなる。

生命の四項関係

この4項関係が、生命体や言語の意味分節システムといった複雑で安定した動的構造の最小単位として動く。

生命システムは、ある分子がある条件のもとで他の分子のあるものと選択的に結合したり結合しなかったりする、という基本的な動きを反復するところから始まる。その動きの反復が、生命システムの内部とその外部の環境を区別し、生と死を区別しようとする。

(生) - (死)

| × |

(自) - (他)

この動きは区別を無化し区別以前に回帰しようとする傾向に抗って進むように見えるけれども、しかし区別以前の無分別こそ区別がそこから発生してくる土壌である。

区別があることと区別がないこと、区別された後と区別以前、どちらもおなじひとつ「わけつつつなぐ」の動きの二つの面、双面である。

この分子と分子の分離と選択的結合の流れのことを、モデル化し、図像化し、記述するために、「法身」や「曼荼羅」や「霊性」のモデル、すなわち区別することと区別しながらも一つにすることの双面性をもった「一が二であり二が一である」のアルゴリズムはぴったりなのである。

意味分節システムの四項関係

言語の意味分節システムの場合はどうだろうか?

言語において「意味する」ということはクロード・レヴィ=ストロース氏がいうように、ある語を別の語に置き換えるということである。

例えば次のような具合である。

赤はりんごの色です

(りんご) - (りんご以外)

| × |

(赤い) - (赤以外の色)

これを抽象化すると、さきほどと同じになる。

○ - △

| × |

◎ - ■

置き換えるということは、○と△や◎や■を互いに別々のはっきり区別されるものと置きつつ両者を「(異なりながらも)同じ」と置くことである。

異なるが同じ、違うけれど一緒、という矛盾しながら同一ということが言語が意味するということを動かしている。ここでもまた「わけつつつなぐ」動きが、一が二であり二が一のアルゴリズムが、動いているのである。

この違うけれど一緒と置く処理を反復しつつ多重化していったあとに、相対的に安定しているように見える言語の意味分節システムが「発生」するように見えるわけである。このあたりの話については、下記の記事にも書いていますので参考にしてください。

*

ただし、この発生の相、「わけつつつなぐ」が動いている姿は、日常の言語が意識に現れる表層の姿では、あまりよくわからないように隠されている。

日常生活の円滑な運行を支える道具としての言葉、信号としての言葉では、分け方、つなぎ方は、動いておらず、固まって静止しているように見える。

*

言語の意味分節システムには動と静、二つの姿を見ることができる。

デノテーション

ひとつにはデノテーションと呼ばれる、意味分節システムが「「差別的」な一義性」を固定しようとする働き方がある。

ある語に対して、それが意味することとしておくことができる別の語が、あらかじめ決まっているはずだと決めてかかるのがデノテーション的な分節の仕方である。

日常の「りんごをください」「はいどうぞ」という類の言葉のやり取りは、デノテーションの一義的な意味分節システムが複数の話者-聞き手の間で安定的に固まっていることに拠っている。

この場合、言語の意味分節システムは暗号解読のためのコードのようなものと想定される。

コノテーション

もうひとつはコノテーションと呼ばれる、意味分節システムが「「包括的」な多義性」を創発発生するよう動き続ける働き方である。なにかの言葉が他のどの言葉を「意味する=置き換える」かは、あらかじめ決まっておらず(日常的には決まっているように見えるけれども、それはあくまでたまたまそうなっている仮のことで)、言葉と言葉の置き換え方を変えていこうとするのがコノテーション的な分節の仕方である。

例えば「月が綺麗ですね」という類の言葉でもって、事実の報告とは別の何事かを「意味する」というのが、コノテーションの包括的で多義的な分節と置き換えの発生である。

※

日常においては「月が綺麗ですね」に対しては、まさしくそれを事実の報告として受け止めて「はい、そうですね」くらいに応答しておくのが適切である。

また「はいそうですね」という無粋な人に対して、「いやいや、いま月が綺麗ですねと言ったのはそういう意味ではなくてですね…本当の意味は…」などと説明を始めてしまうのもコノテーションとは関係のないデノテーションである。

”「月が綺麗ですね」は「愛しています」と一対一で置き換えられます。知らなかったんですか?ちゃんと覚えておきましょうね”

とやってしまうのは新しく一義的コードを設定していることであって、コノテーションではない。

包括的で多義的なコノテーションは、いつまでも開かれたまま、あれかこれか、一体なにか、わかるようなわからないような、はっきりしない宙ぶらりんのまま、決定されない。

なんとも言えないのだけれども、何も言わずには居れない、というようなところでコノテーションの言葉がうごめく。

※

愛というのはまさしく別々に分かれている二項のあいだを「わけつつつなぐ」中間的な出来事である。単につなぐ一方でもなければ、わける一方でもない。

そういうことをあえて言葉にしようというのであれば、あらゆることを二項関係のどちらか一方に振り分けてしまおうとするデノテの論理ではなく、どちらでもあってどちらでもないような、中間的な曖昧さと包括性を許すコノテの論理のほうがあっている。

コノテーションの技術=呪術

こういうコノテーションを意識の表層で経験するには「技術」が必要である。

例えば詩を詠む技術。

そして、呪術。

[…]折口は、柳田國男との出会いを経て、伝達の言語を成り立たせている意味の「差別性」を破壊し、表現の言語を成り立たせている意味の「包括性」を露呈させる技術にして芸術を「憑依」という現象に見出していく。「憑依」は人間と神と獣、人間と森羅万象の区別を無化してしまう。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.163)

呪術というのは、なにも恐ろしいことではなく、例えばお守りを持っていると危険を避ける能力や幸運を得られるというようなことも呪術である。

もともと幸でも不幸でもないところに、お守りを授けられることによって、幸運をつけてもらう、という考え方。

上の引用にある「憑依」とは、このつけるということである。

憑依のための呪術の極めて印象深い例が、同じく安藤礼二氏の『列島祝祭論』に示されている。

黒が白を反復し、黒が白を「もどく」、つまり過剰な「真似」をするのだ。白と黒、能と狂言、厳粛と滑稽、二つの対立する要素が、よく似た分身であると同時に正反対の姿をもつ鏡像でもある二体の「翁」によって、激しい反復のうちに一つに統合されていく。「翁」とは、文字通り、差異と反復の芸術そしてある。[…]人間はそのときーー差異と反復が一つに重なり合い、一つに溶け合う瞬間ーー人間ならざるもの、すなわち人間を超え出た「神」へと変貌を遂げる。(安藤礼二『列島祝祭論』p.8)

真似をする、演じる、もどく、面をつける。

生きた人が、神や、死者や、植物の霊などを演じる。

人と神、生者と死者、人間と草木といったものは日常の意識の表層ではしっかりと区別された二項対立関係の両極にある。

しかし真似をする、もどく、演じることで、生身の人間が人間でありながら神や死者や山川草木の霊に「なる」。それが生身の人間に神や死者や山川草木の霊が「つく」「憑依する」ということである。ここに二項対立の「どちらかいっぽう」ではなく、「どちらでもあってどちらでもない」曖昧な宙ぶらりんを許す中間領域が開くのである。

このどちらでもあってどちらでもない中間領域というのは、冒頭に書いた「分けつつつなぐ」が露わになるところであり、言語においてはコノテーションであり、生命においては物質(分子)からの生命の発生である。

この憑依を引き起こす技術かつ芸術が、過剰に互いを真似し続けるよく似た二人の「翁」の舞であるという。

井筒俊彦氏の『言語と呪術』

こうした憑依を引き起こす呪術こそが、言語のコノテーションの相に浮かび上がる意味の発生と同じことだと論じたのが井筒俊彦氏である。井筒俊彦氏の『言語と呪術』には次のようにある。

私はまず、言語と呪術はともに最終的には人間の心がもつ基本的な要請にまで遡ることができる、とある程度の確信をもって仮定することから始めた。その要請は[…]象徴形成に向かう人の本性的傾向である。(井筒俊彦『言語と呪術』p.15)

『言語と呪術』はもともと英語で書かれた本であり、これが数年前に日本語に翻訳されたものである。その時の監訳者が安藤礼二氏である。

言語と呪術の底にあるのは、人間の心の「象徴形成に向かう」傾向である。井筒氏は続けて次のように書く。

呪術が言語進化におそらく先立つと言えるであろう。なぜなら、より低次の象徴化の諸過程がすでに横溢し、増殖した場でなければ、人間言語のように精巧で高度な形態の象徴体系が出現しえたとはとても考えいにくいからだ。。(井筒俊彦『言語と呪術』p.15)

言語はまず、象徴化する動きから始まったというのである。

象徴化する動きというのは、まさに何かで他の何かを「象徴する」ということで、つまり何かと何かを「わけつつつなぐ」という、ここまで繰り返し論じてきたことに同じである。

そして言葉において、この「わけつつつなぐ」動きは、コノテーションの包括的で多義的で、曖昧な中間領域を許す論理の姿で、私たちの意識にあらわれてくる。そして身体の動きを伴いつつ呪文を声に出す儀礼こそ、言語と呪術が同時に発生してくるところである。

ただし、コノテーションとして始まった言語は次第に中間領域を許さない、両極に固まった区別と、その固まった両極のどちらかへの置き換えだけを許す一義的なデノテーションがより全面に立つものへと転化していった。

言語は呪術師や魔術師のような象徴を拡散する人々の手からますます解放されてゆき、世俗化された社会で営まれる人間生活の全き複雑さに適応する道具へと徐々に自己を変革していった。(井筒俊彦『言語と呪術』pp.15-16)

こうしてお店で「りんごください」といえばモツの味噌煮ではなくりんごが出てくるような、便利でスムーズな透明なコミュニケーションができる言語共同体が成立するのである。

しかしそうであっても、ありとあらゆるものをありとあらゆるものの象徴にしてしまうような法外なコノテーションと、かっちりと安定して何かを何かに置き換える信号のようなデノテーションのどちらが言語のより基本的な姿なのかといえば、それはあくまでも前者のコノテーションの方なのである。

*

コノテーションが「先」

まずかっちりとしたデノテーションが先に固まっていて、それが壊れたりエラーを起こしたり暴走したりして、二次的にコノテイティブ(connotative)な多義的象徴を生じたのではない。

まずコノテイティブな、自在に象徴化できる-象徴を発生させることができる動きがあり、それある一定の固まった区別の体系の中での予め決められた置き換え・等置操作へと限定され、切り詰められたところに、デノテーションの一義的に固まった世界が出来上がったのである。

象徴化しようとする傾向を自在に遊ばせておくのがコノテーションで、一定の決まった動き方に限定しておこうとするのがデノテーションである、といってもよい。

言語的に意味分節された「現実」はヴァーチャルリアリティ

以上のことは、言葉と「現実」の関係について再考を促す。

われわれの原初的な実在世界のもつ構成は、われわれ自身の言語のもつ構造の諸パターンに大いに依存している。常識が具体的で客観的な実在と信じているものは、注意深く観察すると、大部分が言語的慣習の産物であることがわかる。(井筒俊彦『言語と呪術』p.34)

現実というものが言語とは無関係にそれ自体としてかっちりと存在しており、言語というのはその現実に対して後から貼り付けられたラベルのようなものであるという素朴実在論の考え方は、デノテーション的な一義的で固着した意味分節システムの「かっちり」した様が言語外の現実に投影されたものであるということになる。

ところが今や、言語のより古い姿はデノテーションではなくコノテーションであったとなると、いわゆる私たち人間が自分たちの意識と言語的思考において「ある」と思ったり語ったりしている「現実」なるものは、言語の意味分節システムの中に作られたバーチャルリアリティだということが明らかになる。

内包(コノテーション)は、直接的な周囲の要因から独立的に働いており、われわれの言語的思考を大いに自律的にしている。[…]われわれは、なぜ言語が決して意味の実装を保証しないのかを理解することができる。内包の世界は「竜」や「一角獣」や「燃素」のような存在しないものが十分に「イヌ」や「机」とまさしく同じ資格で闊歩することのできる世界である。しかしそれが可能なのは、ひとえに、この世界ではイヌや机でさえもやはり単に呼び出された幻影であるに過ぎないからなのだ。(井筒俊彦『言語と呪術』p.126)

揺るぎなく固まっていて、まるでそれ自体の本質によって自ずから存在しているようだ、と信じることができるようなある種の強靭な仮想現実が、固定化した意味分節体系の上に出来上がったのである。

意味分節システムを変容させる/意味不明な「有-音」

しかしそうは言っても、この固着した分節体系が「固着」しているのは、あくまでも「わけつつつなぐ」動きを通じて常に動的に発生・再生されているからである。たまたま同じような姿になるようにエラーを排除しながら慎重に再生修復する動きが続けられているために、その動きが動きに見えないくらいに静かに同一性を保っているように感じられるというわけである。

現実ということが言語の意味分節システムの上に作られる仮想環境であるからこそ、コノテイティブに象徴を新たに作ることができる呪術の力は「世界を新たに意味づけ、世界を新たに秩序づける[…]社会の秩序を解体し再構築できる」ことになる(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.164)。

◇

では人間の心がもつ「象徴形成に向かう」傾向はどこからどのように動き始めるのであろうか?

ここで井筒俊彦氏は「声」「息吹」に注目する。

声が、音が、あるということ。無音ではないということ、無音と区別される有音であるということ。

無音と有音の区別が、他の何らかの感覚的な区別や記憶された区別と重ね合わされるところから、最初の象徴が、意味が、発生する。

薮の向こうからガサガサという音が不意に聞こえる。

夜の森の中で、落ち葉をふむ音が不意に聞こえる。

この聞こえるという聴覚において、相対的な有音と無音、注意されるべき音と背景音とが区別、分節、分化する。

そこに視覚や嗅覚が分別した情報や、過去に経験した分節の記憶が総動員されてくると、有音と無音の区別は、危険な動物が接近しているとかいないとか、よく知る人の足音であるとかないとか、緊張と弛緩とか、そういった区別と重ね合わされて、音の「意味」が発生してくることになる。

(有 音) - (無 音)

| × |

(猛獣が体を動かしている) - ( 何も動いていない )

ここで有音は「なにか」を「象徴する」よう動いている。

名としての言葉はどれも、多かれ少なかれ、限定的で潜在的な連想の可能性をもつという重要な事実が浮かび上がる。「外延対象」があろうとなかろうと、言葉が発せられては、連想のもつこれら潜在的な可能性はみなただちに起動状態に入るということは、注目に値する。(井筒俊彦『言語と呪術』p.131)

ある音が、何かを連想させる。

薮から聞こえるガサガサという音が、姿のみえない獣の存在を連想させるのと同じである。

「有-音」が「なにか」を連想させる、即ち「象徴する」というのは、言い換えると、「有-音」と「なにか」をつけるということ、「なにか」に「有-音」(あるおと)をつけることであり、「有-音」に「なにか」をつけることである。

ここでは「有-音」と「なにか」をまずそれぞれ別々の出来事として区別すること、分けることが行われており、そしてそれと同時にその二つが異なりながらも互いに置き換えられる。「分けつつつなぐ」が、象徴すること、連想をすることの中で動いている。

心にある特定数の連想可能性を起動する言葉のこの傾向こそが、言葉の根本的な適用性の領野を限定し確定する。(井筒俊彦『言語と呪術』p.131)

象徴すること、つけること。それが即ち「憑依する」ことであり、この憑依を意図的に「憑依させる」ように仕向けるのが呪術ということになる。

この連想させるー象徴するーつけるー憑依させる、という点で言語と呪術は同じなのである。

まとめ

連想させるー象徴するーつけるー憑依させるということができるようになるためには、先に象徴する側の項と象徴される側の項とが別々のものとして切り分けられていなければならない。憑依する側と憑依される側、シニフィアンとシニフィエが「ふたつ」であるからこそ、二つのうちの一方が他方に「つく」ということが可能になる。

本記事の冒頭に書いた「分化」というのが、この二つを切り分けることに該当する。

◇

厄介なのは、この分化する動きそのものの「動き」は、通常意識の表層には「動き」としては浮かび上がってこないということである。

日常の自覚できる意識の水準では、世界は、すでに分け終わっている。分割済み、区画済み、分節化済みであり、分けようとする「動き」そのものは静止した区画の境界線の底に隠れてまったく見えなくなっている。

われわれは言語が引いた線に沿って「現実」を分割し、その結果生じた区分は世界の自然な、すなわち客観的な分節であるとみなす傾向にある。(井筒俊彦『言語と呪術』p.149)

分化する動きが分割し、境界線を引いた後に、区切り出されて一定の枠の形のもとに静止した区画たち。そういう区画ひとつひとつを、井筒氏は「実体」と呼ぶ(井筒俊彦『言語と呪術』p.162)。

実体は、それ自体として初めから静止して転がっていたわけではなく、分化する動きによって区切り出され、実体として発生した(実体「化」した。「化」という言葉は変化の化であり、形が動くということを意味する)ものであり、あくまでも「動き」の痕跡、「動き」に伴う、動きあってこその、動いているからこその「動に対する静」なのである。

◇

この実体化した止まって見える区画の境界線・輪郭線に対して、揺さぶりをかけるのが、呪術的で象徴的な「つける」語り口である。

ある言葉は、日常の固着した区画の姿をしているときには、いつも決まった隣接区画と隣同士にくっついている。

日常の表層意識においては分化する動きが静止して見えるとともに、「つける」動きもまた特定のペアの関係に固着している。

そこに対して「つける」動きが、その象徴的で呪術的な本来の躍動する傾向を蘇らせると、ある区画は普段は隣りあわないどこか遠くの他の区画と突如として結びつく。

そうするとこの境界線を飛び越えて「つける」動きは、静止したかに見えていた境界線たちを動かし始める。

ここに分化と結びつき=区別と置換の運動が、動的な姿を取り戻し、意味を出来合いの体系から発生の運動へと引き戻すのである。この出来合いの意味がデノテーション、発生の相にある動的意味がコノテーション、ということになる。

分節システムの中に分節以前を浮かび上がらせる

私たちの日常の目醒めた明晰な意識は、身体感覚に基づく基く分節に、言語的な象徴たちのペアのペアを最小単位とする意味分節システムが重畳することで出来上がっている。

象徴たちのペアのペアというのが何のことであるかについては下記の記事に書いていますので参考にしてください。

*

原初の分化の動きが動き始めた後に、それと同じようなパターンで分化の動きが高強度・高頻度に反復されるようになることがある。

そこにいつも同じような規則性があるように見えるパターンでAと非Aを分別する弁別器のようなものが、安定的に動作する一つの機械のようなものが、姿をあらわす。

それが分節システムである。

分子もタンパク質も細胞も神経も、器官も身体も言語も社会も、見ようによっては分節システムに喩えてみることができそうである。

分節システムは、安定的にいつも同じようにAと非Aを分別する動きを反復し、その分別作用の産物として二項対立関係を発生させるように見える。

動いているのに動いていないように見える

ところが、ここで一つの飛躍が起きる。

分化する動きの反復の跡に残された二項対立関係は、それが「分化」する動きを通じて発生してきたのだというダイナミックな来歴をしばしば私たちの脳裏から忘れさせるように働く。

つまり分化する動きが動いていることが忘れられ、その産物であるはずの対立する二項が、それ以前には何もない-動いていない一番最初の出発点だと思われてしまう。

私たちは明晰な意識に映るこの世界を様々な二項対立関係として経験するが、その時、何かと何かの二項対立関係は、最初からすでに固まって止まって「ある」ように感じられる。

そしてさらには、二項対立関係をなす二つの「項」のそれぞれが、それ自体として「ある」というようにさえ思えてくる。

その「ある」は、あるAを非Aではない何かとして区切り出す「分ける動き」の反復を通じて浮かび上がる影の輪郭の同一性のようなものなのだけれども、しかしそれ自体の本質に依って持続するある固い構造物のように感覚され考えられている。

*

こういう分化する動きを通じて発生してきたという来歴を忘れ固着した外観を呈している「項」を、それ以上掘り下げることのできない世界の基礎の底のようなものと考えてしまうことを、言語学者の丸山圭三郎氏ならば「第三の狂気」と呼ぶところだろう。

言語的な象徴の組織である意味分節シシテムとしての無意識・意識は、いつも同じようなパターンで二項対立関係を区切り出すよう、すでに動き始めている。

私たちは森羅万象あらゆるものが分化した後で、その安定的にカテゴライズされた物事たちの秩序の中で、意識を覚醒させる。意識自体がフォーカスするところとしないところを分け続けるよう動いている弁別器である。

覚醒した意識は自らの発生以前に動いていた森羅万象の分化の動きのことをすっかり忘れていられるのである。というか、分化の動きの蠢きを忘れるか気づかないフリをしければ、覚醒することもできず、意識することもできない。

気づかないふりをするのをやめてみる

ところが、私たちが慣れ親しんでいる「言語」という分節システムのオモシロイところは、そういう分化する動きのことをすっかり忘れている意識という分節システムに対して「そのズバリと区別する分割線で、区別以前の"一"を区切り出してみてください」と要求してしまうことにある。

そのようなこと、どうすればできるのか?

案外かんたんである。

言語の意味分節システムの分節する動きがショートしたりエラーを起こすことで、意識という分節システムが発生させている即自的本質に依って保たれているというヴェールを纏った存在たちの向こう側に、未分化・無分節でありながら分化に向かおうとする動きが露わになる。

私たちは言語の分節システムと意識の分節システムの分節する動きがズレたまま動き続け、そこで二項対立関係が壊れかけながら、好き勝手に繋がったり離れたりする姿を見ることで、何らかの二項対立が世界の原点などではなく、さらにその手前の分化の動きの蠢きを通じて発生し、分化の動きを反復することで仮に構築された一貫性という虚像なのだということに気付かざるを得なくなる。

*

分節システムの安定的挙動を乱すことで、私たちの意識にとっての世界の全てを支え組み上げている最小の構成単位である無数の二項関係たちが、常に発生しつつある動きなのだということに気づく。

この分節システムの壊れた姿を積極的に活用して、その壊れた分節体系の向こうに分節以前の気配を感じ取ることができるようにしようという試みが人類史を通じて試み続けられたのである。

レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で論じた神話の思考というのも、そういう試みの一つである。

そして、例えば禅の「公案」もその一つである。

安藤礼二氏は『熊楠 生命と霊性』において、鈴木大拙の「霊性」を論じつつ次のように書かれている。

「大拙がその系譜に連なる臨済の禅は、言語を超える「体験」を可能にするために、言語のもつ論理自体が矛盾の極で破綻する瞬間を「公案」という形で生きさせる。」(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.183)

言語の論理が「矛盾」を呈し、「破綻」する。その破綻したところに、分節システムを構成する二項関係たちが変更不可能な出来合いの所与などではなく、おぼつかなく、常に発生しつつ消える、生成消滅を繰り返していることなのだということに気付かされることになる。

そして生成消滅する項のいくつかに執着し、苦しむのではなく、自我もその周囲の物事も森羅万象が、分化する動きが反復しつつズレていくことで生成消滅するものであることを悟るのである。

分けると結の動きが動き始めるところでは、未だ一切の区別はない。

この有無の区別以前は「無」であり「如来蔵」であり、「曼荼羅」であり、折口信夫の「産霊」であり、ユングの集合的無意識であり、井筒俊彦氏のいう集団的な言語阿頼耶識であり、中沢新一氏のいうロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドである。

*

それにしても「無」とか「アラヤ織」とか、色々な言い方があるというのは困ると思う方も居られるかもしれない。

しかし、ここは色々言い換え続けるということでいいのである。

そこにどれか一つを選び出す=分別するべき理由はない。

自と他の区別もまだない。

この区別がないところを、区別して分類することを本分とする言語の意味分節システムの中のどれかの項-象徴に置き換えて「わかる」ようにしようというのは相当無理のある話である。

「無」にして如来蔵の集合的言語阿頼耶識は、言葉という分けて繋ぐ動きがパターンを描いて作動したものとしての意味分節システムの手前の動態であって、意味分節システムの中のどこかの一項目に「それはこれです」と押し込めることができないことである。

そうであるからして、どう呼んだとしてもそれは一つの足跡、仮止め、ピンボケしたスナップショットのようなことであって、その都度「無」的なことについて言葉を交わし合っている醒めた人たちの間で話が通じれば良いというものである。

生成/消滅

この分化しようとする未分あるいは無分節である分節という「無」のようなことを考える場合、それは一面では「生成」の側面を表す。すなわち無限の分化の発生・形態発生・創造の出発点という姿をとる。

しかし同時に、全く同じことが他方ではあらゆる区別を無化し境界線を溶かしてしまう「消滅」の側面を表す。

ちょうどジブリの『もののけ姫』に描かれたシシガミことダイダラボッチのような具合である。

(画像はこちらよりお借りしています)

安藤礼二は『熊楠 生命と霊性』において、無のようなことは「森羅万象あらゆるものを産出する」と同時に「森羅万象あらゆるものを破壊する」と書かれている(『熊楠 生命と霊性』p.188)。

この無はいわゆる「ある」と対立する「ない」と同じものとしての「"無"」ではなく、有無の区別も「無」という無である。

*

ここで安藤礼二氏は井筒俊彦氏の言語と意識をめるぐ思想に森羅万象の破壊ではなく産出の方を捉えようとする言葉の姿を読む。

安藤氏は井筒氏の『存在の概念と実在性』から次の一節を引用して、次のように書かれている。

[…]絶対者の「宝庫」はなおも、絶対的に一であり不動です。だが、それは何らか己のうちに、いったん作動したならば、絶対者を現象的展開へと推し進める動機を含みます。

井筒が企図した「東洋哲学」の持つ構造と可能性は、この一節に尽きるであろう。破壊にして消滅のゼロから構築にしてして産出のゼロへ。(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』p.190)

ゼロ。一と多の区別以前のゼロ。

破壊のみならず構築でもあり、消滅のみならず産出でもあるゼロ。

破壊の側面のみを見て慄くことなく

生きている人間にとって「無」があらゆる区別を無化し「生」と「死」、「ある」と「ない」の区別さえも消滅させてしまうことは、目を背けたくなる戦慄すべき事態である。

とはいえ、あらゆる分化の発生と消滅を司る「無」のうち、消滅を引き起こす方だけを腑分けして取り除きましょうなどということは無理な相談である。なぜなら生成と消滅は不可分一体、一つのことの「双面」だからである。

この生成と一体である消滅から逃れようとすると、同時に生成の方からも逃れようとすることになり、そこには動きの止まった固着した意味分節システムの一項目に妄執する日常が広がるわけで、それはそれで苦しいことにもなる。

表裏一体、あらゆる二項対立関係が未分でありつつ分かれつつあり分かれていることを生きた身を持って引き受ける営み。

例えば南方熊楠にとっては、自身の目で、身体を顕微鏡で拡張あるいは集約しつつ粘菌を観察することが、まさにそういう営みであったと言う。

一項・二項・三項・四項関係の発生・増殖

日本列島各地で繰り広げられたさまざまな祝祭。そこに時空を超えて繰り返し登場するモチーフの根底にある思考について、安藤礼二氏は次のように書く。

「人々は、二つの世界ー聖なる山と俗なる平地、無限の神と有限の人間、あるいは死と生ーが一つに交わる境界の地に、二つの世界を一つに結び合わせる「何か」を建てる。それは巨大な樹木であり、巨大な石である。[…]その場所に神聖なる力が満ち溢れたとき、それまで二つに分裂していて交流のなかった神と人、無限と有限、死と生が一つに入り混じる。ある場合には、森羅万象あらゆるものが一つに融け合う。それが列島に住みついた人々が、そのはじまりに持っていた信仰であり、その状態をあらわすことこそが芸術表現の究極とも考えられていたものだった。」(『列島祝祭論』p.27)

始まりは「二」である。

聖と俗

山と平地

無限と有限

人間と神

死と生

これらのペアは、互いに他方とは相容れず、反発しあい、分離しようとする対立関係にある。

人間が生きている限り、日常の至る所にこうした互いに相容れない二項の対立関係を見出すことになる。子供と大人、昼と夜、太陽と月、女と男、夏と冬、雨と晴、水と火、海と陸地、食べられるものと食べられないもの、甘いと苦い、動物と人間、などなどいくらでも挙げることができる。

一から二へ、未分からの分化

こうした対立関係にある二項を、既に予めはっきりと区別され、その区別は揺るぎなく安定的に固定しているものだと考えるのではなく、これらの二項対立が「一つに交わ」り「融け合う」、一と一が接する「境界」に強い関心を寄せたのが、他ならぬ「列島に住みついた人々が、そのはじまりに持っていた信仰」の論理であったという。

それは「二」が「二」へと分化する前の未分の「一」、未分でありながら分化しつつあるがまだ分かれてはいない”二でもなく一でもない””二でもあり一でもある"ような「一」に強い関心を寄せる思考でもある。

これはクロード・レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で明らかにした「神話的思考」の動き方でもある。

神話的思考では、日常の現実の秩序を織りなしている二項対立関係たちを、最初から固まっていて動かないようなものとは考えない。二項対立関係はうまく切り分け分化させ、付かず離れずの関係を保つように配慮しておかないと、あっという間に失われてしまう危ういものである、と考える。

*

自然と文化の区別も、人間と動物の区別も、食べるもの(捕食者)と食べられるもの(獲物)との区別も、生者と死者の区別も、揺るぎなく確立されたものとは考えられず、常に一方が他方へ入り込み、入り混じる「危うさ」の下にある。

この神話的思考は、数少ない人間が未だ人工環境に作り替えられていない野生の自然の片隅で、捕食者や毒性の植物や昆虫に苛まれつつ、小さく集まって衣食住を営む時代にあっては極めて「現実主義」的な思考の仕方であったと思われる。

一から二へ、二から第三項へ

神話的思考は二項対立関係がそこから発生する未分の「一」を、日常的に観察し触れることができる二項対立の向こうに、二項対立関係にある二つの項が一つに重なり合った姿、合一した姿として言語化しようとする。それが神話の物語である。

神話では、はじめに何らかの二項対立関係が建てられた上で、その対立する二項のどちらでもあってどちらでもないような「両義的」な中間項が登場し、物語を展開していく。

これについては中沢新一氏の『アースダイバー神社編』も参考になる。

『アースダイバー神社編』のはじめのに「環太平洋の三元論」という論考が収められており、そこには次のようにある。

まず二項対立関係についてである。

「現代人には三元論の思考はあまりなじみがない。現代人の思考にもっとも大きな影響を及ぼしている科学的思考は「二元論」でできている。どんな命題も「正しい」か「偽である」かのどちらかでなければならず、「正であり、かつ偽である」や「正でもないし偽でもない」は、そこでは受け入れられない。」(『アースダイバー神社編』p.35)

二項対立関係からなる秩序として世界、現実、事実を見る頭の使い方は、今日の私たちの科学的思考を支えてもいる。そして今日では二項対立関係からなる秩序は確定的に固まったもの、決して動かないもの、動くはずのないもの、というように思われている場合が多い。

「二元論は世俗的な事物を思考するのに向いている。[…]日常生活の場面では、身の回りの事物を男-女、右-左、上-下、内部-外部のような二元論的な対立項を組み合わせて、世界を秩序づけている。」(『アースダイバー神社編』p.35)

この白黒はっきり分かれて固まった世界、というビジョンに反して、白でもあって黒でもある、右でもあるし左でもある、などという曖昧で両義的で中間的な物言いをしようものなら、「けしからん」「はっきりしろ」「イエスかノーか」と顔を顰め、眉を顰められるのが今日の常識良識ある社会人の社交の世界である。

*

ところが、現代人が二項対立を区別済みで不動の安定した秩序だと信じることができるのは徹底的に「外部」を排除した人工空間の内部に住み着いているからである。

人工空間の内部は平定済みで消毒済みで、人界のものではない異界の異形のものとして識別判別分別されたものたちは徹底的に「外」へと排除され、見えないようにされる。識別判別分別の動きは人工空間の内部を無数の「記号」たちで埋め尽くし、記号と記号の境界線を固めてしまう。このいわば妄想分別に執着することで、現代人は「外部」の異界から「内部」の人工空間を完全に隔絶することができていると妄信することができる。こうなると中間的で両義的な第三項と対峙する余地、余白、余裕は人工空間の「内部」にはほとんど無くなってしまう。

ところが、野生の自然のすぐ側で、食べつ食べられる中間状態を生き抜いていた古代の人々にとっては、人工空間の内部と外部の境界を、出来合いの綺麗にパッケージされた完成品として受け取ることはできなかった。

人工空間の内部と外部は、常に危うく精妙な「切り分ける」技術を用いて反復的に分節化され続けなければならなかった。分かれていないので、分けなければならない。人工空間の内部と外部の境界線は、あらかじめある出来合いの完成品ではなく、繰り返し繰り返し引き直す必要のある、放っておけば消えてしまうか細い線だった。

それゆえに、曖昧で未分の「一」から、いかにして巧妙に二項対立を分化させるかが大問題だったのである。中沢氏は次のように書く。

「しかし古層文化の人々の心の奥では、人類への「サピエンスのあらわれ」を示すあの流動的知性の発出が生々しく感じ取られていたので、二元論でできる平面的な世界に「垂直に」突き刺さるようにして立ち上がってくる運動がなければ、この世界は生命を持たないと考えられていたようである。そして二元論に垂直的に刺さってくる第三項を組み合わせた三元論によって、この世界を全体的に捉えようとした。(『アースダイバー神社編』pp.35-36)

「二元論に垂直的に刺さってくる第三項」こそが、人間を野生の自然から区切り出し、生を死から区切りし、二項対立関係を分化させる鍵であった。

二項の対立関係は「第三項」によって区切り出され、作られ、支えられていたのである。ここで二項対立関係は、必ず第三項を伴い、三項関係、「三元論」をなす。そして「三元論の思考では、「正でも偽でもない」という中間的存在が認められていて、重要な役割を果たすことになる」のである(『アースダイバー神社編』p.35)。

この三元論、第三項が他の二項を付かず離れず分けつつ結びつける様は、具体的なものに託して実現、実演されたようである。

「環太平洋の古層文化では、その力のあらわれを示す「垂直的な動き」を、蛇、雷、山などで象徴しようとした」(『アースダイバー神社編』p.36)

翁・容器・卵・籠・如来蔵

『列島祝祭論』で安藤氏はこのような第三項が他の二項を付かず離れず分けつつ結びつける様を実演したものが能楽の「翁」であるとする。

「白と黒[…]二つの対立する要素が、良く似た分身であると同時に正反対の姿を持つ鏡像でもある二体の「翁」によって、激しい反復のうちに一つに統合されていく。[…]人間はそのとき人間ならざるもの、すなわち人間を越え出た「神」へと変貌を遂げる」(『列島祝祭論』p.8)

白い翁と黒い翁、白と黒という互いに相反する、反発し合う二つの項が互いに互いを真似る動きを反復することで、別々に異なりながらも同じに、対立する二項でありながら「一つ」に「統合」される。

この白と黒の二つの「翁」が別々に異なりながらも同じになる真似る、もどく動きの反復の中で、人間と神という反発し合う対立関係にある二項もまた「一つ」になる。人間が人間のまま神になり、神が神のまま人間になる。ここで「翁」は、二項の間の付かず離れずの関係を媒介する第三項なのである。

*

安藤氏は、金春禅竹が「翁」の起源を海幸彦山幸彦の神話に見ていることに注目する。海幸彦山幸彦の神話には「塩土の翁」という翁が登場する。

彦火火出見味尊(山幸彦)が兄から借りた釣針を海の底へ落としてしまい、困り果てているところへ塩土の翁は登場する。そして山幸彦が海底へと潜るための乗り物となる目の詰まった「籠」を作ってくれるのである。

山幸彦はこの籠に乗って海神の元に向かい、その娘と婚姻する。

そして姫は水界と陸界の境界である浜辺に建てられた産屋で鸕鷀草葺不合尊を出産するのである。鸕鷀草葺不合尊こそ神武天皇のお父様である。

山と海、地上と海底、空気と水、人界と異界。その両界の間を移動し結びつける-婚姻する-主人公とその乗り物。

この神話では、いくつもの二項対立関係が分化し、付かず離れずに結び付く。まさに神話的思考の「神話論理」が十全に躍動している。

例えば、この浜辺の産屋は「鵜」の羽でもって葺かれつつあった。鵜は空中と水中、天空と水界という相容れない二つの領域の間を自在に行ったり来たりする鳥であり、対立する両界に属する中間的な媒介者である。その鵜の羽で建てられた産屋もまた、二項対立関係を付かず離れずに媒介する強力な媒介項・第三項である。しかもわざわざ、海と陸の中間である浜辺に建てられているのである。

さらにこの産屋、未完成なのである。

鵜の羽で葺き終わらないうちに生まれてきたので「鸕鷀草葺不合尊」なのである。

歴史に残る大きな活躍やヒロイックな事績は描かれておらず、名前が「産屋が未完成のうちに生まれた神」であることがほぼ唯一の伝承すべき情報のようになっている鸕鷀草葺不合尊は、歴史といえば戦国時代や幕末の風雲児たち活躍を連想してしまう現代人の感覚からすると困惑させられる不思議な神である。しかし、神話的思考からすれば、いくつもの二項対立関係を分化させつつある中間的躍動性に満ちた鸕鷀草葺不合尊は、一と二と三を分けつつ結びつける=媒介する強力な媒介力を持った神であり、人界の初代天皇である神武天皇適の父に相応しい圧倒的な神格と言える。

*

媒介が、分けつつむすぶことが、未完成であるということこそ、分節区別が生じつつ、未だ終わらず、動き続けているという躍動性を意味している。

そこには圧倒的な付かず離れずの媒介力、人界を非-人界から区切り出す力の発露がある。ここでは外部から区別された内部の世界(人界)は未だ完成品ではないのである。

この壮大な媒介の物語を起動したのが「塩土の翁」である。

「「塩土の翁」によって、天の神の息子と海の神の娘が結ばれ、天と地を一つにつなぐ人の王、始まりの「天皇」が産み落とされたのだ。まさに「翁」は天と地を媒介するものであり「天地ノ媒」そのものとして存在する「人王」の誕生を助けるものでもあった。」(『列島祝祭論』p.93)

釣針を海中に沈めてしまい、途方に暮れていた山幸彦に、陸界と水界を結びつける乗り物を提供したのが「翁」である。「山」に属する山幸彦が「海」の奥深くに入り込むとは、山と海という二つの異なる領域を一つ結びつけるということである。

* *

この結びつきを引き起こすのが「籠」、容器である。籠は、籠の目は、目のサイズよりも大きいものは通さず、小さいものは通す。籠の目、かごめかごめの籠の目は、二つの領域を単純に分かつでもなく単純につなぐわけでもなく、分けつつつなぐ中間的な存在であり、対立する二項を媒介する第三項に相応しい。

さらに言えば、「塩」からして、火を用いて容器の中に入った海水を沸かすことで得られるものである。火と水と塩と容器はそれぞれが両義的な媒介項になりうるものである。この4項関係を司る「翁」とは、分節システムを発生させる強力な分離力と結合力を持ったシンボルである。

こうした中間性、両義生、二項対立を媒介する様子を視覚的に表現したものが脳の「翁」である。翁は「胎児」であり「老人」であるという姿でシンボライズされる。

「翁とは[…]光に輝く生まれたばかりの胎児の身体と、闇に荒れ狂う老いさらばえた「怪物」(荒神)の身体を一つに統合する両義的な場を媒介として、今ここに立ち現れてくる未知なる身体にして、その未知なる身体を立ち現せる芸能=技術なのだ。(『列島祝祭論』p.59)

そしてこの「胎児」でもある翁は「舞台」という「胞衣」「母胎」、容器に包まれて、その中で分化を引き起こし、無数の二項対立関係を発生させる。

「「荒神」は胎児のように自らの頭に「胞衣」をまとい、「母胎」そのものを模した舞台に立ち現れる[…]。舞台とは、生命を孕む母胎そのもののことであった。人間は自らの手で、生命を生み出す自然を創出しているのだ。人工と自然、精神と物質といった区別は消滅してしまう。」(『列島祝祭論』p.9)

『列島祝祭論』のこの辺りの話は、次のような図式で捉えることができそうである。

翁のこの「分けつつむすぶ」神話的思考の動きは、仏教の如来像の思想と一つに重ね合わせて理解されてきた。

「翁」とは、舞台の上で、人間の身体を持ったまま人間を超えた存在に変身するための原理であり、技術であった。真言密教の教義の根本に据えられた「即身成仏」の中世的な変容でもあった。(『列島祝祭論』p.76)

如来蔵の思想では「純粋で抽象的、無形で無限のゼロ(「空」)と、不純で具体的、有形で有限の多(「色」)」を二つのまま一つであると考える。

色即是空空即是色である。

如来蔵は「天と地、多とゼロ、有限と無限、具体と抽象」などなど「異なったもの同士を一つに結び合わせる原理」にもなる(『列島祝祭論』p.62)。

如来蔵はあらゆる事柄を、それこそ「分けること」と「分けないこと」そして、「分けること」と「分けられたもの」の区別さえをも、一でありながら二分し、二分しつつ一つに結び続ける。分けることの動きが止まってしまっては、分けられたものは消えてしまうのである。する人と神、演じるものと演じられるものを一つに結びつけ、一方の他方への変身を可能にする。

ここで「卵」もまた如来蔵にして翁のシンボルになる。

「天地未分、陰陽未分の、原初の混沌たる卵細胞。その卵細胞野中には、森羅万象あらゆるものへと生成していく種子が、潜在状態のまま、無限に重なり合い、一つに融けあって存在していた。[…]一でもなく多でもなく、ゼロであるとともに無限でもある[…]」(『列島祝祭論』p.179)

翁は、互いに異なり対立するものたちを一つに結び合わせる。そして一と二と三の関係を自在に発生させたり消滅させたり、また新たに発生させたりする。

そしてこの、分けたりつけたりを自在にする力こそが、何を隠そう人間の言語の力の核心をなす原理なのである。

憑依・四項関係

井筒俊彦氏は、言語の発生を憑依ということに重ね合わせる。

憑依とは「「内」に「外」なる霊魂を「内在」させる技術」である(『列島祝祭論』p.19)。憑依においては内に外がつく。その時、内と外は互いに区別された異なる別々の領域でありながら、しかし内の中に外が入り込み、一連になる。神が人に憑依する・つくとは、全く異なった真逆に鋭く対立する二つの項が、異なりながらも一つに「つく」、二つが「ついて」一になるということである。

憑依は、互いに区別され対立関係にある二つの真逆の事柄(内-外、生者-死者、人-神や精霊)を、二でありながら同時に一にする。憑依は区別をしながら区別をしない。憑依は区別することを保留し、内でも外でもない中間状態を確保する。

*

人間の言語(象徴=シンボル言語)は何を隠そう憑依と全く同じ、互いに区別された二つの事柄を「つけ」て、ワン・セットにすることから始まり、この二を一つに結び付けたペアたちを、これまたいくつもくっつけていくことで、意味分節のシステムとしての構造をあらわす。

例えば、赤くて丸くちょうど片手にのる甘酸っぱい果物と、「りんご」という音声。この炭水化物やタンパク質の塊と、揺れる空気。この二つは全く異なるものだけれども、この二つをくっつけて、「りんご」と言われれば、あの赤くて丸いものを思い浮かべる。この「つける」を通じてC.S.パースによるインデックス、イコン、シンボルの区別で言えば、まず「イコン」的なものが発生する。

ちなみに、インデックスというのは、例えば森の中を歩いていると甘酸っぱい香りが漂ってくるといった場合に「近くにりんごの木がある!実が熟している!」と気づくパターンであり、このインデックス的な記号の解釈はさまざまな動物たち植物たちも広く行なっていることである。

そしてこの「りんご」というイコンを、今度は「誘惑」とか「知恵」とか「青森」とか「長野」とか「カリフォルニア」とか、なんでも構わないのだけれど、りんごではない他の何かのイコンと「つける」ことで、「りんご」は何かのシンボルになる。そしてこれこそが「りんご」という「言葉」の「意味」を多様に発生させるということなのである。

付かず離れずの二項のペアを、さらにペアにする。

ここにインデックスでもイコンでもないシンボルが発生し、このシンボルをさらに多重にペアにしていくところから、人間の言語の意味分節システムが発生する。二項対立がペアになって構成される四項関係こそが、意味分節システムの構成単位になる。

二項対立を重ね合わせた四項関係を、シンボルの発生、言語の発生、神話の発生、つまり「心」の発生の原理と見る考え方については、下記の記事でご紹介していますので、参考にどうぞ↓

固定した二項関係だけで生き延びようとする

ところで、上に引用した中沢新一氏の話にもあったように、どうして人は、特に現代人は、二を出来合いのものとして、固まった二だけで世界の秩序を全て解き明かしコントロールできると思ってしまうのだろうか?

*

二項対立は、人間にとってはしばしば出来合いで決定済み、変更不可能な、区別済み、分化済み、分節済みのものという姿をとって現れる。

人間は、まず動物の一種であるその身体の感覚器官を通じていくつもの二項対立関係を区別することができる・できてしまう。

人間もまた生命であり、アニマルであり、身体を持つ。

この身体の感覚のレベルで分節=分化する二項対立は、安易に同じと置いたり、逆にしたりすることを拒否する。例えば暑いと寒い、熱いと冷たい、上と下、前と後ろ、明るいと暗い、甘いと苦い、快-不快、などなどの二項対立である。

熱湯に手を入れて仕舞えば熱いものは熱い。

熱いものは熱いし、眩しいものは眩しいし、苦いものは苦いのである。

* *

しかし、人間が二項対立関係を区別するやり方は、動物たちと同じような身体の感覚器官によって行うものだけではない。人間は言葉を用いて、言語によって、複数のシンボルからなる意味分節システムを用いて二項対立関係を区切る。

この身体感覚で経験される二項対立、身体に組み込まれた神経系が行う分節は、身体表面への刺激に応じて神経パルスが発生する点で「イコン」的な記号として与えられ、過去の記憶と「インデックス」の関係で結びつき、そしてさらに、シンボル同士が自在についたり離れたり付かず離れず揺蕩う言語的意味分節システム内の二項対立と重なり合う。

そして身体感覚の二項対立関係は、本来的にダイナミックで中間的で、両義的で曖昧であることを正体とするシンボル-シンボル関係を呪縛し固めて動けなくする。

そして次のように言う。

熱いものは熱いのだから、「冷たい火」など、"言葉遊びに過ぎない"

シンボルを自在に区別しつつ結びつける神話的知性に対しては「言葉遊び」などという無価値であることを宣言するレッテルを貼る一方、五官が発する神経パルスには、リアルな現実、いつでもどこでも誰にとっても同じように揺るぎなく固定した「事実」をそのまま映しとる特権的な地位を与える。

この「二」の圧倒的な分節能力に引きずられて、シンボルもまた固定した分節システムへと、感覚器官の延長としての分節システムに組み替えられていく。

人間の言語は、自在な「憑依」から始まる一方、常に一つの記号がいつでもどこでも誰にとっても「同じ意味」を持つようにしたいという欲望に突き動かされてきた。

音声を文字にし、文字を活字にし、機械にし、”世界は、いつでも、どこでも、誰にとっても共通する同じ最小要素を単位として構成されているはずだ”という信念を強化していった。この信念は、異なる複数の人間の間でも感覚器官の働き方はバイオロジカルに概ね似たような具合らしいということに依拠して、感覚器官で分節できる限りでの項・単位を「客観的事実」の最小構成要素として組み込み、そこからシンボルたちの固定的分節システムを分化させ打ち立てる。この感覚の反復性に依拠した固定的分節システムの安定性が「言葉遊び」ではない真実、事実、客観的実在なるものを正確にいつも同じように記述する「正しい言葉」なるものの正しさを分別する根拠にさえなる。

* * *

しかし、五官が行う分節(神経パルスのオン/オフ)と、言語的意味分節とは、あくまでもそれぞれ独立した別々のシステムである。

前者によって後者の自在さを縛り付ける必要もなければ、言語的意味分節を五官の分節に従属させる必要もない。

しかし、今のところ、個々の人間個体においては、この五官が行う分節(神経パルスのオン/オフ)と、シンボルたちからなる言語的意味分節の二つの分節システムが重なり合いつつ連結している。

前者、五官が行う分節(神経パルスのオン/オフ)の方は、身体感覚において熱いものが熱く冷たいはずがないというレベルで安定し一貫し、いつも同じように分節を反復する。差異をほとんど発生させずに分節を反復できる。

これが「事実」と非-事実なるものを安定的に分節するための根拠になる。

小括

感覚レベルでの快-不快の分節は、もちろん人間が生命として、生命体として、生きていく上では重要なものである。そしてその強固な分節システムは、本来自在な離合集散をその旨とする言語的意味分節システムにがっちりと無数の根を絡め、これを呪縛し、言語的意味分節を感覚的快-不快をより精密かつ確実に分節するための手段として使役する。それもまた大切なことである。

しかしそれでいてなお、言語的意味分節システムは自由である。

言語的意味分節システムは、それ自体としてはあくまでも、シンボル同士を自由自在に切り分けたり結び付けたりできる「喩」の力で躍動しており、分節体系の自在な発生と進化、対立関係にある項たちの自在な離合集散をその旨とする。

* * *

言語的意味分節システムの喩の力を活性化する究極の方法は、気がついたら感覚されている「二項対立」に「第三の項」を加えることである。

そして第三の項を「ちょうつがい」のようにして、複数の二項対立関係を重ね合わせては切り離し、切り離しては接続する、という動きを永遠に動かし続けるのである。